在当今数字化时代,个人隐私与公共安全之间的平衡成为了一个备受关注的话题。随着社交媒体和即时通讯工具的广泛应用,人们对于隐私保护的需求日益增长,而执法机关在执行公务时也面临着新的挑战。本文将探讨在法律需求与隐私保护之间如何寻求平衡,特别是针对WhatsApp等加密通信平台,公安机关是否能够对其进行定位的问题。

我们需要明确的是,任何国家的法律体系都旨在保护公民的基本权利,包括隐私权。在某些情况下,为了维护国家安全和社会秩序,执法机构也需要获取必要的信息来预防犯罪、打击恐怖主义或追捕逃犯。这就涉及到如何在保障个人隐私的同时,确保社会整体的安全。

WhatsApp是一款全球范围内广受欢迎的消息传递应用,它以其端到端加密著称,这意味着即使是在WhatsApp服务器上,也只有发件人和收件人能够解密消息内容。这种设计初衷是为了提供更高的安全性,防止未经授权的第三方访问用户的私人对话。这也给执法部门带来了难题,因为一旦消息被加密,他们就很难获取其中包含的信息。

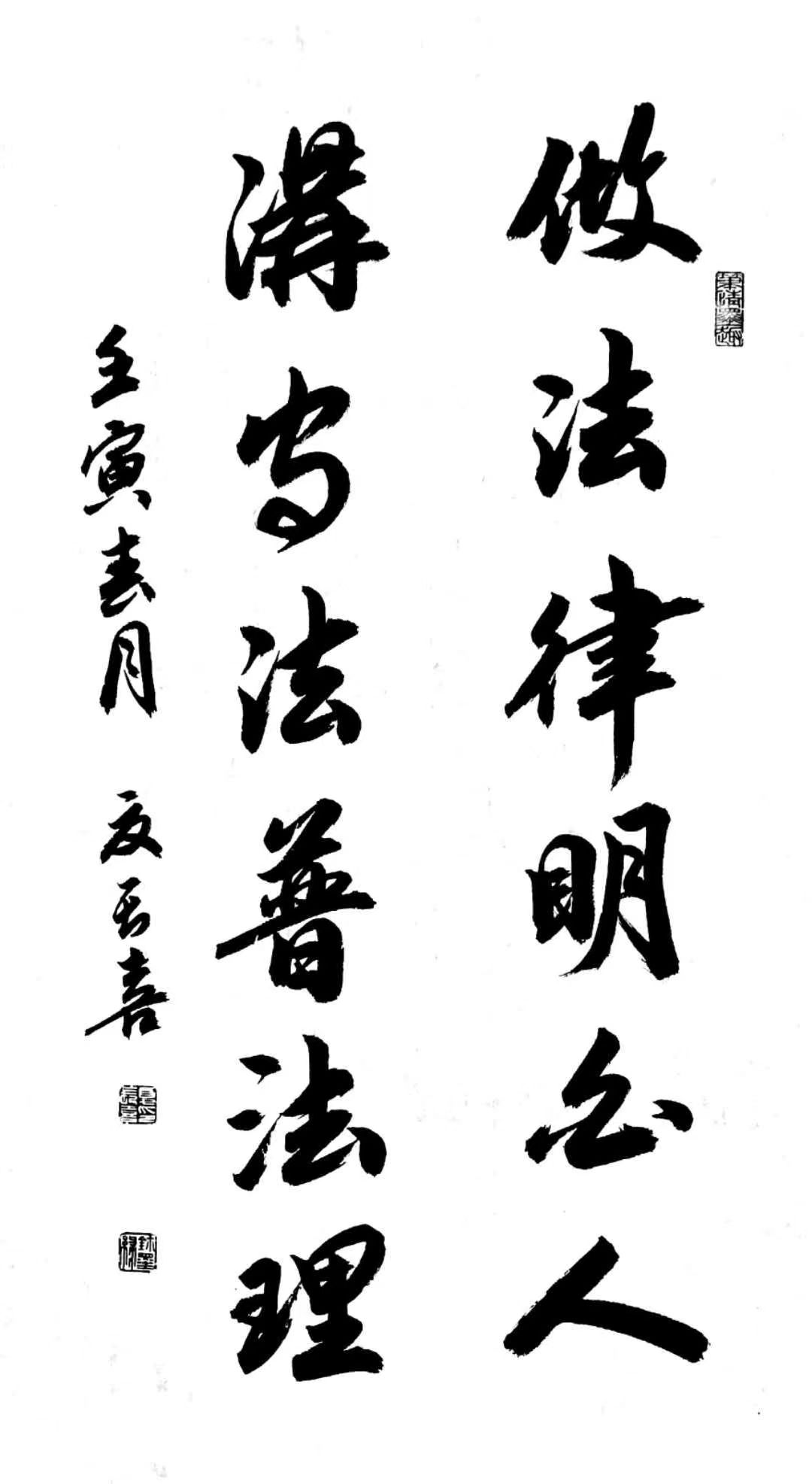

那么,公安机关是否有权对WhatsApp进行定位呢?答案并不是简单的“是”或“否”。这取决于具体的法律框架以及各国政府对于隐私保护的态度。在中国,根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规,网络运营者应当采取技术措施和其他必要措施,确保其收集的个人信息安全,防止信息泄露、毁损、丢失。同时,公民也有权要求网络服务提供者删除或者更正其个人信息;发现网络运营者收集、存储的其个人信息有错误的,有权要求网络运营者予以更正。

值得注意的是,不同国家和地区可能有不同的法律规定。例如,在美国,虽然宪法第四修正案保护了公民免受无理搜查和扣押的权利,但执法机构通常可以通过获得有效的搜查令来获取嫌疑人的通讯记录。而在欧盟国家,则更加重视个人数据的保护,许多国家都制定了严格的GDPR(通用数据保护条例),规定只有在特定条件下才能处理个人数据。

尽管如此,我们仍需认识到,仅仅依靠技术手段并不足以完全解决问题。加强国际合作也是重要的一环。通过与其他国家分享信息,可以有效地提高跨国案件的侦破率。教育公众了解自己的权利和义务同样至关重要。只有当每个人都意识到保护个人隐私的重要性,并且知道如何正确使用这些工具时,我们才能构建一个既尊重人权又有效打击犯罪的社会环境。

面对日益复杂的数字世界,我们必须谨慎权衡个人隐私与公共安全之间的关系。既要尊重每个人的合法权益,也要确保国家机器能够正常运作以维护社会稳定。未来,随着技术的发展,相信会有更多创新的方法出现来解决这一难题。